Daniel Gil-Benumeya Flores

Madrid tuvo una presencia islámica histórica de más de 700 años. La ciudad fue fundada en la segunda mitad del siglo IX por el emir Muḥammad I y formó parte de al-Ándalus hasta su conquista por Alfonso VI en el siglo XI, permaneciendo bajo dominio islámico por más de dos siglos. La presencia islámica continuó después de la etapa andalusí con una comunidad mudéjar y morisca, incluyendo la afluencia de moriscos granadinos deportados o esclavizados. Además, hubo otras formas de presencia musulmana o criptomusulmana que se extendieron más allá de la expulsión de los moriscos, como esclavos de origen musulmán, exiliados, rehenes, renegados y embajadores.

A pesar de esta extensa historia, son escasas las huellas y evocaciones de esta presencia islámica multisecular en la toponimia madrileña, tanto en las denominaciones tradicionales como en las conmemorativas. La visión hegemónica en España, de raíz medieval y consolidada en el siglo XIX, ha considerado la identidad islámica como ajena y hostil, viendo la «Reconquista» como el gran mito fundacional de la nación. En Madrid, los relatos historiográficos a menudo discuten la fundación andalusí, promoviendo la idea de un origen preislámico para alinear la ciudad con el mito de la “Reconquista”.

Este artículo analiza cómo se refleja esa huella histórica en la toponimia urbana. Para ello, se analizan las denominaciones registradas desde 1835 y se atiende a las narraciones históricas o legendarias que vinculan determinados lugares del callejero con la presencia islámica (habitualmente concretada en la figura estereotipada del moro), a partir del examen de diversas obras de referencia sobre toponimia madrileña.

Las huellas del pasado en la toponimia urbana

Huellas andalusíes y mudéjares

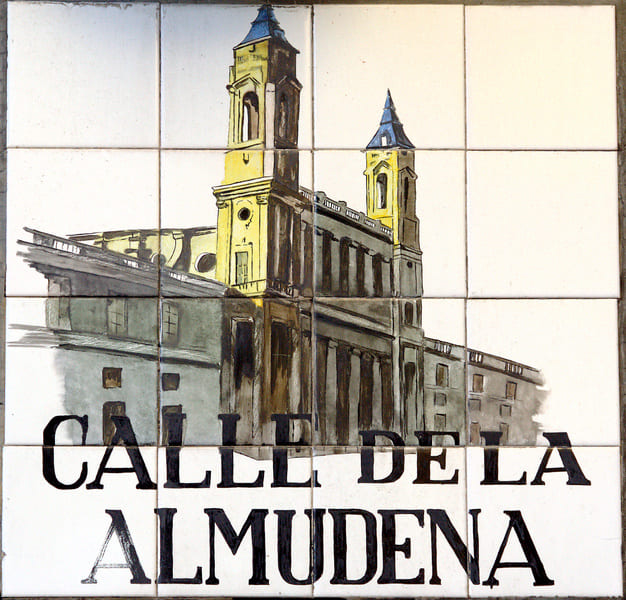

Pocos topónimos madrileños son una pervivencia directa de la presencia islámica histórica. El ejemplo principal es el nombre de la patrona de Madrid, la Almudena, que proviene del árabe al-mudayna, refiriéndose al recinto amurallado islámico o parte de él. Aunque el arco de la Almudena (derribado en 1570) y la iglesia de Santa María de la Almudena (primitiva mezquita aljama, derribada en 1869) ya no existen, el nombre persiste en la catedral del siglo XIX y en la pequeña calle de la Almudena. La placa ilustrada de la calle de la Almudena muestra la fachada de la catedral, sin aludir al origen andalusí del nombre.

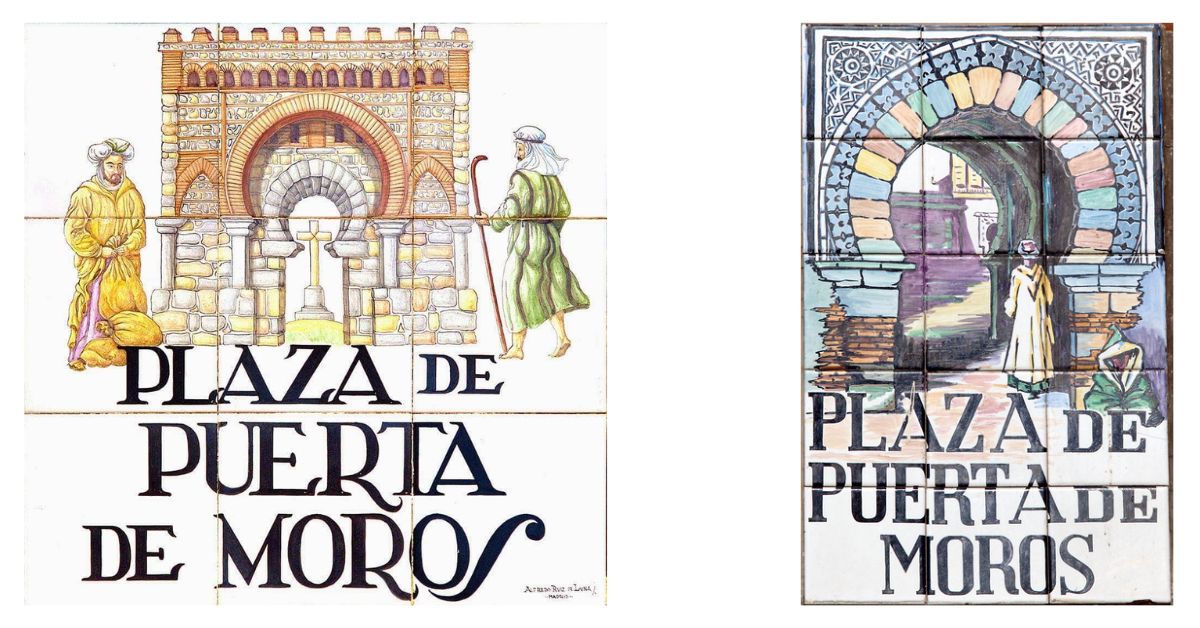

De la época mudéjar, perduran los topónimos de la Morería y Puerta de Moros, ubicados en la antigua Morería Vieja, zona de asentamiento musulmán. Aunque existió una Morería Nueva, no dejó rastro claro en la toponimia, salvo quizás por calles de artesanos del metal como Cuchilleros y Latoneros (llamada Herrería en el pasado), que pudieron tener una conexión con los artesanos mudéjares.

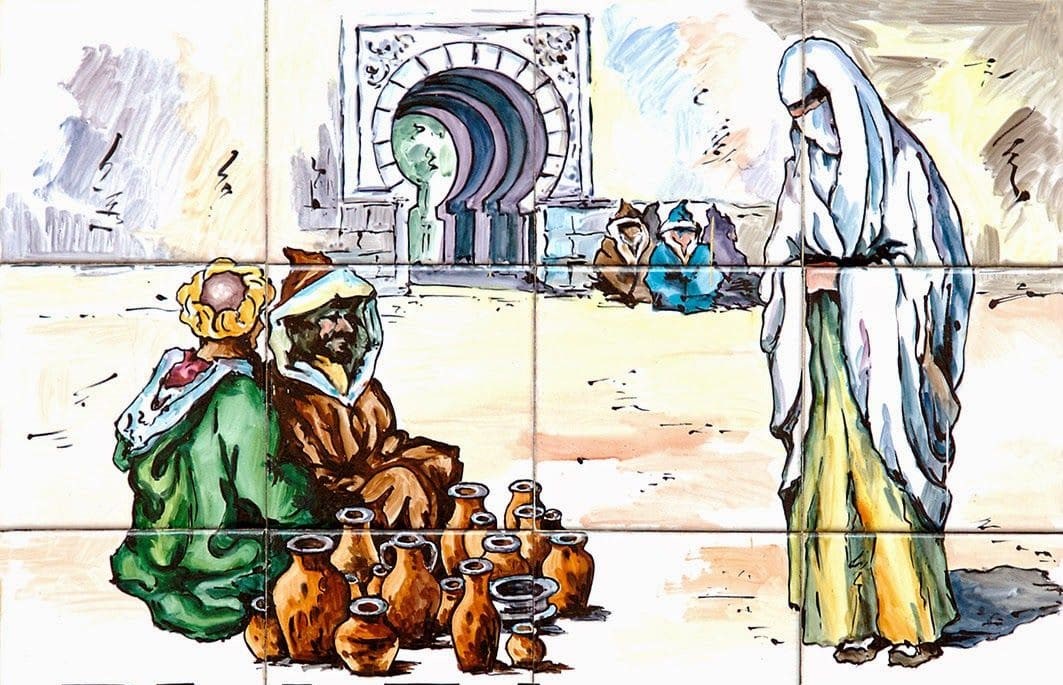

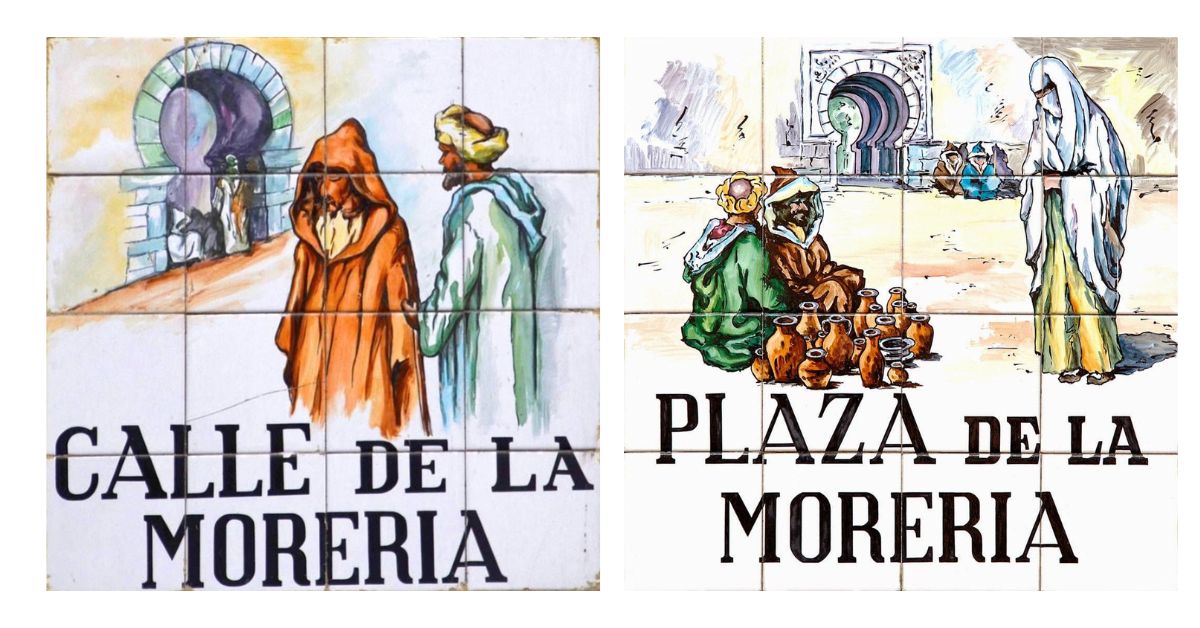

El entorno de la Morería Vieja presenta varias representaciones gráficas. La plaza de la Puerta de Moros tiene dos cartelas de azulejos: una de Ruiz de Luna y otra de la Escuela de Cerámica de Madrid de los años sesenta. La placa de Ruiz de Luna muestra una puerta con arco de herradura enmarcando una cruz (quizá para resaltar el contexto mudéjar) y dos hombres con aspecto estereotipadamente «moro» (túnica, turbante, barba). La otra placa presenta una iconografía menos imaginaria, inspirada en estampas coloniales marroquíes, por ejemplo las elaboradas por Mariano Bertuchi, pintor del protectorado español en Marruecos, que debían seguir vivas en el imaginario colectivo en el momento de elaboración de las placas.

Las placas de la plaza y calle de la Morería también son de los años sesenta, con la misma inspiración colonial, mostrando personajes con albornoces, chilabas y turbantes, con un aire sombrío y hierático que acusan estereotipos coloniales de indolencia y decadencia.

Huellas de la Edad Moderna: moriscos y esclavos

No hay rastro aparente de los moriscos madrileños en la toponimia, salvo que ayudaran a mantener el nombre de la Morería Vieja, donde se concentró la población morisca nativa en el siglo XVI. Moriscos granadinos, esclavizados o deportados tras la guerra de las Alpujarras, se concentraron en los arrabales de San Ginés y San Martín. Aunque es una conjetura, la abundancia de toponimia relacionada con oficios textiles en la zona (Herradores, Hileras, Bonetillo, Bordadores, Coloreros) podría estar relacionada con ellos. Además, la sociedad esclavista dejó algunas calles denominadas de los Negros o de las Negras, de las cuales solo una subsiste hoy.

Huellas forasteras

Pocos musulmanes extranjeros notables que residieron en Madrid como embajadores, exiliados o rehenes, dejaron huella en la toponimia urbana. La más antigua es la calle Embajadores. Según la tradición, su nombre se remonta al reinado de Juan II (1406-1454), cuando embajadores de Francia, Aragón, Navarra y Túnez se instalaron allí huyendo de la peste. Las representaciones gráficas de Ruiz de Luna muestran a los tres embajadores cristianos, pero no al musulmán.

Otra huella, más discutida, es la de la calle del Príncipe. Una hipótesis la vincula con Muley Xeque (Mawlāy al-Šayj), el «Príncipe de Marruecos» o «Príncipe Negro», hijo del sultán alauí, que se exilió en España y fue bautizado en 1593. La calle podría recordar la ubicación de su casa. Sin embargo, Mesonero Romanos y Répide atribuyen el nombre a Felipe II en su etapa de príncipe. Aunque el nombre ya existía antes de la llegada de Muley Xeque, un acta de bautismo de 1602 se refiere a la «calle del Príncipe de Marruecos», lo que sugiere una asociación posterior. La placa de Ruiz de Luna reproduce el rostro de Felipe II como príncipe.

Finalmente, la calle del Turco (hoy Marqués de Cubas) se denominó así porque albergó embajadas turcas en los siglos XVI y XVII. Teresa de Jesús también alude a una presencia turca anterior. La tradición no conservó los nombres de estos emisarios otomanos.

Huellas legendarias

Las localizaciones relacionadas legendariamente con la presencia islámica son mucho más abundantes, a veces plasmadas en representaciones gráficas.

Una de las más evidentes es el parque del Campo del Moro. Mesonero Romanos lo relaciona con el campamento del «rey de los Almoravides Tejufin» (emir almorávide ‘Alī b. Yūsuf b. Tāšufīn) que atacó Madrid en 1109, expedición históricamente discutida. Probablemente, el nombre sea una atribución historicista de principios del XIX, influenciada por la traducción de José Antonio Conde del Rawḍ al-qirṭās de Ibn Abī Zar’.

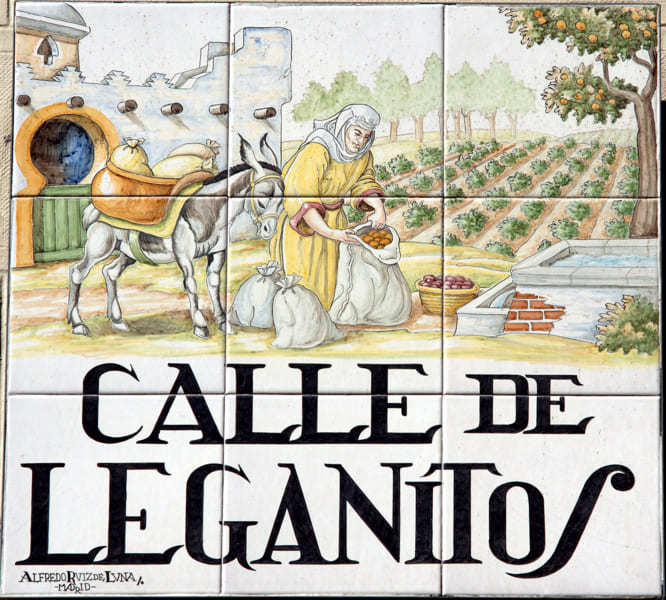

La calle Leganitos, documentada desde 1574, se dice que deriva del árabe algannet (‘las huertas’), dado que la zona era de huertas en tiempos del Madrid morisco. La ilustración de Ruiz de Luna muestra a una campesina de aspecto «moruno» junto a huertas y una construcción con rasgos estereotipadamente árabo-islámicos (almenas escalonadas, arco de herradura).

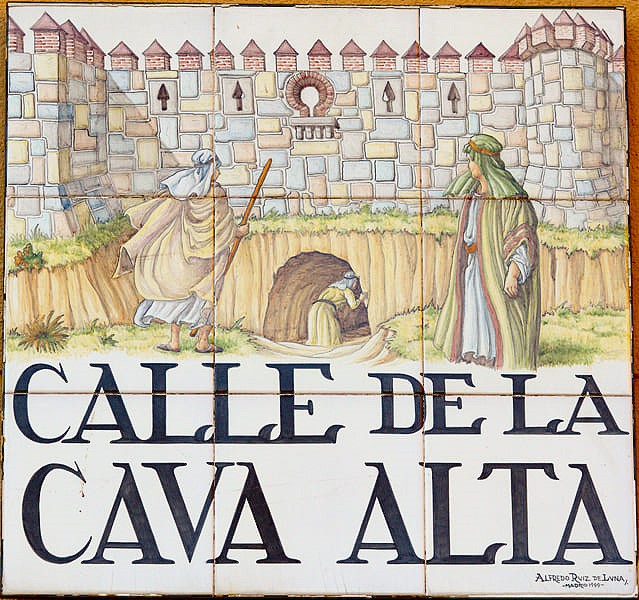

Otras calles se relacionan tradicionalmente con emplazamientos o infraestructuras del Madrid andalusí y/o mudéjar, por ejemplo las Cava Alta y Cava Baja. Los diferentes autores consultados coinciden en que la palabra “cava” no se refiere a unas minas o túneles que permitían la entrada o salida de la Villa, usadas para escapar durante los ataques cristianos. La placa de la Cava Alta muestra a personajes estereotipadamente arábigos entrando en la ciudad amurallada por un túnel. Es improbable que estas minas fueran de tiempos «árabes» ya que se sitúan en la muralla cristiana construida tras la conquista de Alfonso VI.

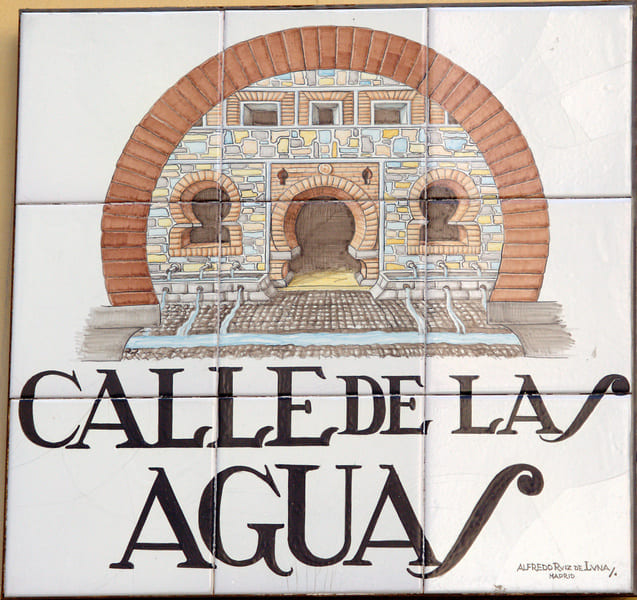

En la calle de las Aguas sitúan algunas tradiciones la casa de baños o ḥammām, supuestamente demolida por Alfonso el Sabio. La cartela de la calle muestra un edificio con fuentes y marcados arcos de herradura, sugiriendo un origen andalusí de forma estereotipada. Los baños también se han localizado en la plaza de Isabel II y la antigua calle de los Caños. Capmany sugiere que dos caños surtían de agua a los baños fuera de la puerta de Barnadu. Aunque se documenta la existencia de baños medievales de origen andalusí, su ubicación exacta es discutida.

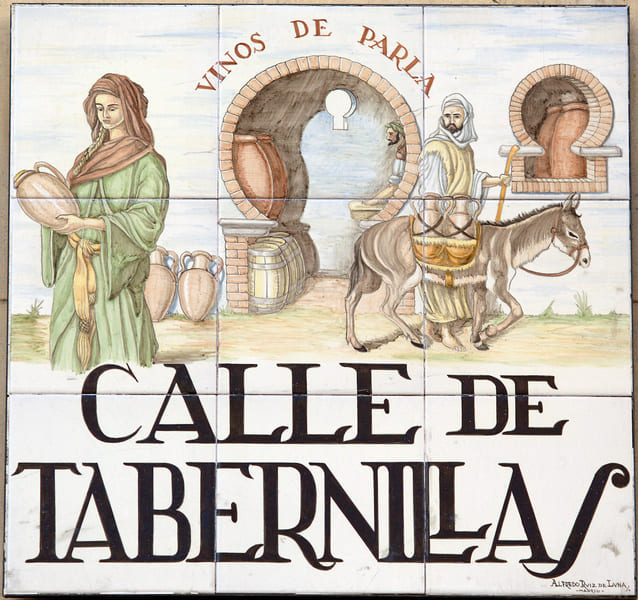

Leyendas con aún menos fundamento incluyen la calle de Alfonso VI (dentro de la Morería Vieja), que se dice que fue por donde entró Alfonso VI tras la reconquista de Madrid. Anteriormente se llamó calle del Aguardiente, Capmany se hace eco de una leyenda según la cual en esta calle eran frecuentes las reyertas medievales entre “moros” y cristianos, debido a los efectos del aguardiente que en ella se vendía y que era consumido por ambas comunidades. El empeño en relacionar a los musulmanes con el consumo alcohólico (práctica prohibida en el islam) se repite en el caso de la cercana calle Tabernillas. La placa de Alfredo Ruiz de Luna sí representa esta filiación islámica de las tabernillas. Muestra un despacho de vinos con puerta y ventana en forma de arco de herradura y la leyenda “vinos de Parla”. Ante la misma pasa un hombre de aspecto moruno (turbante, túnica, barba) con un asno cargado de ánforas. La mirada del hombre se dirige hacia una mujer que deja asomar una visible trenza rubia (¿para hacer ver que no es mora?), mientras que en el interior del local se entrevé a otro individuo del mismo aspecto que el anterior.

En otras leyendas lo islámico aparece como antagonista o como una presencia indeseada. La calle del Espíritu Santo se vincula con un incendio provocado por un rayo que destruyó unas tiendecillas de moriscos, interpretado como voluntad divina para justificar su eliminación. En memoria de este suceso, se levantó una cruz de piedra con una paloma en medio, llamándose la Cruz del Espíritu Santo, de donde le viene el nombre a la calle.

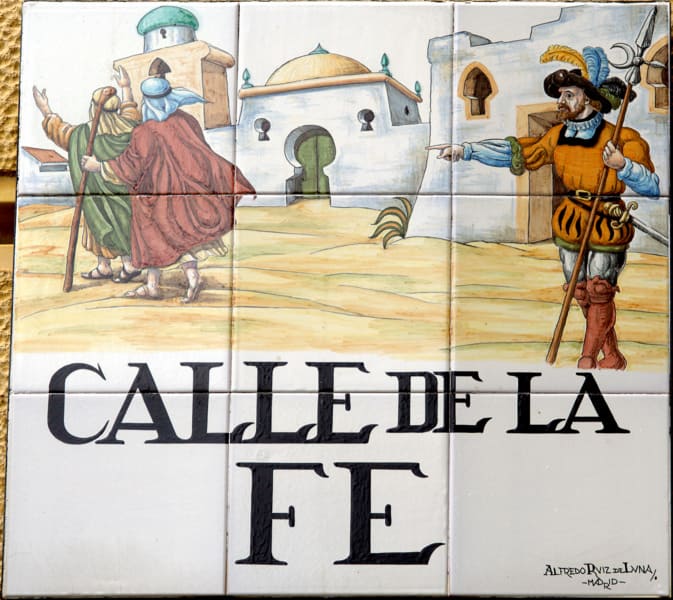

El barrio de Lavapiés se asocia popularmente con presencia islámica y judía. Aunque no hay evidencias arqueológicas, la tradición sitúa una judería con sinagoga en la calle de la Fe. La placa actual de Ruiz de Luna muestra a un soldado expulsando a personajes que, por su atuendo y el entorno, parecen más musulmanes que judíos. Muestra a un soldado vestido a la usanza del siglo XVI expulsando a unos personajes que tanto por su atuendo como por el entorno (casas con cúpulas, arcos de herraduras…), más parece querer representar musulmanes que judíos.

Varias advocaciones marianas reflejadas en el callejero se enmarcan en la dialéctica de la “Reconquista” y la lucha contra los «moros». La leyenda de la Almudena asocia a los musulmanes con la profanación de imágenes cristianas, narrando cómo la imagen de la virgen fue ocultada en un nicho de la muralla en 712 para protegerla del avance «moro» y hallada milagrosamente después de la “Reconquista”. Se trata de una tradición ahistórica que, como en otros lugares conquistados, pretende crear una atemporalidad que legitime la retórica de la “recuperación” de la ciudad.

La calle y glorieta de Atocha deben su nombre a la Virgen de Atocha. La leyenda, procede de por Jerónimo de Quintana (autor de varias de las “tradiciones” que en época de los Austrias pretendían atribuir a Madrid un origen antiguo e ilustre) y así la recogen Peñasco y Cambronero:

«La tradición de Nuestra Señora de Atocha es la siguiente, según la refiere Quintana: Gracián Ramírez, valeroso caudillo del siglo VIII, habiendo tenido noticia de que, al verificarse la invasión sarracena, cierta imagen de la Virgen había quedado escondida en un atochar (sitio sembrado de atochas ó esparto), vino en su busca y la labró una capilla. Noticiosos de ello los moros, le acometieron en gran número, y, sorprendido el valiente Gracián, les salió al encuentro, no sin haber degollado antes á su mujer y á sus hijas para librarlas de la ferocidad de los enemigos, ante los que no esperaba sino la derrota y la muerte, ó el cautiverio. Favorecióle la suerte, y después de vencidos los sectarios de Mahoma volvió á la ermita, donde encontró á su mujer é hijas sanas y salvas, rezando ante los pies de la sagrada imagen».

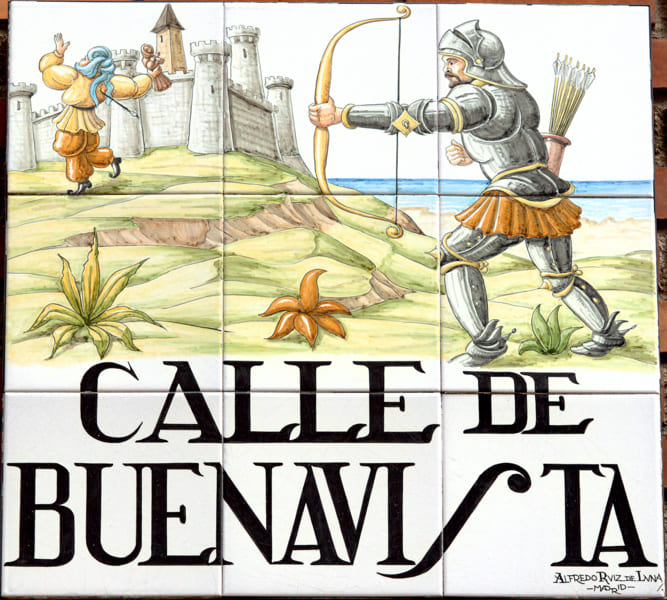

En cuanto a la calle Buenavista, la tradición sitúa aquí la casa de Basilio Sebastián Castellanos, quien durante la batalla de Algeciras (1278) mató a un musulmán para arrebatarle una imagen de la Virgen. La placa de Ruiz de Luna muestra al caballero matando por la espalda al «moro» que huye con la imagen mariana.

Madrid cuenta con denominaciones de vías dedicadas al triunfo sobre el islam y los musulmanes, donde el «enemigo» a menudo es apenas aludido o invisible. La placa de la plaza de Santiago representa la aparición sobrenatural del apóstol en la batalla de Clavijo (844) cabalgando sobre un caballo blanco, de donde viene su sobrenombre «Matamoros», aunque en esta representación no se ajusta a la iconografía habitual en la que aparecen los musulmanes aplastados por el caballo.

Hacer al otro parte del nosotros

La idea de dedicar un lugar a Muḥammad I, el fundador de Madrid, se propuso en 1945 y se materializó a fines de 1986, cuando el Ayuntamiento asignó su nombre al parque junto a los restos de la muralla andalusí. La propuesta fue apoyada por todos los grupos políticos, con la petición de añadir el título de «emir» para distinguirlo de otras dinastías y «para que se vea que es de las dinastías españolas».

Otra denominación conmemorativa relacionada con el Madrid andalusí es la plaza de Maslama al-Maŷriti conmemora a un matemático, astrónomo y alquimista de lengua árabe, nacido en Madrid, de los siglos X y XI. El nombre de esta pequeña plaza fue asignado en 1985. En 2019, se añadió el gentilicio « al-Maŷriti» (‘el madrileño’).

Una tercera denominación conmemora a otro notable andalusí, en este caso no relacionado con Madrid: Averroes (Ibn Rušd). Su pequeña calle en el barrio de Niño Jesús fue aprobada en 1932 por el Ayuntamiento de la República, como parte de una serie de calles con nombres de personajes universales del arte y la cultura, lo que sugiere que la intención no era necesariamente rememorar el pasado islámico de España.

Conclusión

De las más de dieciséis mil denominaciones que han formado el callejero madrileño desde 1835, solo dos conmemoran explícitamente el origen andalusí de la ciudad: el parque del Emir Mohamed I y la plaza de Maslama (posteriormente Maslama al-Maŷriti). Ambas fueron creadas en los años ochenta del siglo XX, siendo la del Emir Mohamed I la única con una intención consciente de activación patrimonial del pasado andalusí. Si se añade la pequeña calle Averroes, se completan todas las referencias explícitas a personajes de la historia de al-Ándalus en el callejero madrileño. No hay denominaciones que conmemoren la presencia mudéjar o musulmana en la Edad Moderna.

Existen denominaciones tradicionales o costumbristas que se vinculan, histórica o legendariamente, con la presencia islámica (andalusí, mudéjar, moderna), aunque dicho vínculo no siempre es evidente ni tiene un valor evocativo claro. Estas evocaciones a menudo se inscriben en una representación estereotipada del musulmán como antagonista o contrapunto exótico del «nosotros castizo», una presencia que eventualmente fue expulsada. Los casos más claros son Morería y Puerta de Moros, que, además del nombre explícito, tienen representaciones gráficas que refuerzan estereotipos exotizantes.

Otras calles no aluden a la presencia islámica por su nombre, pero sí a través de sus placas ilustradas, como Leganitos, Tabernillas, Aguas, Buenavista o Fe. Estas evocaciones pueden ser neutras o, como en los dos últimos ejemplos, claramente negativas, representando a los musulmanes como antagonistas. Por el contrario, sí existen numerosas denominaciones conmemorativas de la lucha multisecular contra el islam, como las dedicadas a episodios y personajes de la reconquista (Alfonso VI, Batalla del Salado, Jaime el Conquistador, Navas de Tolosa, Witiza) o a la batalla de Lepanto.

Pese a la prolongada presencia islámica en la historia de Madrid, su huella en la toponimia urbana es escasa y, cuando existe, suele estar mediada por estereotipos o relatos legendarios. Las pocas denominaciones conmemorativas explícitas son recientes y minoritarias. Frente a ello, se ha reforzado una narrativa nacionalista que glorifica la “Reconquista” y presenta al islam como enemigo. Esta desigualdad simbólica no es casual, sino fruto de una construcción ideológica persistente. Cuestionarla es un paso necesario hacia una memoria urbana más justa y plural.

La información de este artículo ha sido extraída de: Gil‑Benumeya Flores, D. (2022). La huella y la representación del Otro: los musulmanes en el callejero madrileño. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 71, 109–149.

Accede al artículo completo aquí.

This article is available in English.

Imágenes ©Pedroreina