El pasado 19 de octubre, la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) celebró la visita etnobotánica «Brotes de al-Ándalus en el parque del emir Mohamed I», actividad incluida en el programa Madrid Otra Mirada 2025. La iniciativa reunió a numerosos visitantes interesados en descubrir el legado científico de al-Ándalus a través de las diecinueve especies que conforman este singular itinerario.

Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer cómo la tradición botánica andalusí sigue presente en nuestros paisajes y cómo muchas de las plantas que hoy consideramos habituales formaron parte de una de las etapas de mayor innovación agrícola de la península.

Un parque con historia

El parque del emir Mohamed I se encuentra junto a la muralla islámica del siglo IX, uno de los vestigios más antiguos de Madrid. Su nombre recuerda al emir omeya que fundó Maŷriṭ , el núcleo originario de la ciudad. Aunque hoy es un espacio abierto y visitable, la muralla permaneció oculta durante siglos tras edificaciones posteriores, hasta que las campañas arqueológicas del siglo XX permitieron su recuperación y revalorización.

Desde 2017, la FUNCI trabaja en el lugar desarrollando un jardín de inspiración andalusí, que incorpora especies históricas cuyas explicaciones se recogen en paneles divulgativos. Este marco convierte al parque en un espacio donde naturaleza, patrimonio e historia se entrelazan para ofrecer una lectura más completa del pasado madrileño.

Este itinerario forma parte de una de las líneas de trabajo más significativas de la Fundación, la red Med-O-Med, paisajes culturales del Mediterráneo y Oriente Medio, una plataforma de cooperación integrada por 23 países, destinada al desarrollo sostenible en relación con el patrimonio natural y cultural, y que promueve el encuentro, la convivencia y la paz en la región.

El itinerario botánico del parque del emir sirvió como punto de partida para la creación de otros recorridos a través de las numerosas especies vegetales introducidas o empleadas en época andalusí. En mayo de 2024 se inauguró el «Itinerario botánico andalusí» en el Real Jardín Botánico, y en noviembre de ese mismo año se abrió el itinerario en el Museo de Santa Cruz de Toledo, donde asimismo se han desarrollado numerosas actividades relacionadas con las piezas de sus colecciones. Finalmente, en mayo de 2025 se inauguró el último de los recorridos botánicos en el Museo Sefardí, diseñado no solamente desde la perspectiva andalusí, sino también desde el contexto judío, como se puede apreciar en las explicaciones que acompañan cada especie, que describen sus utilidades culinarias, espirituales y culturales, en general.

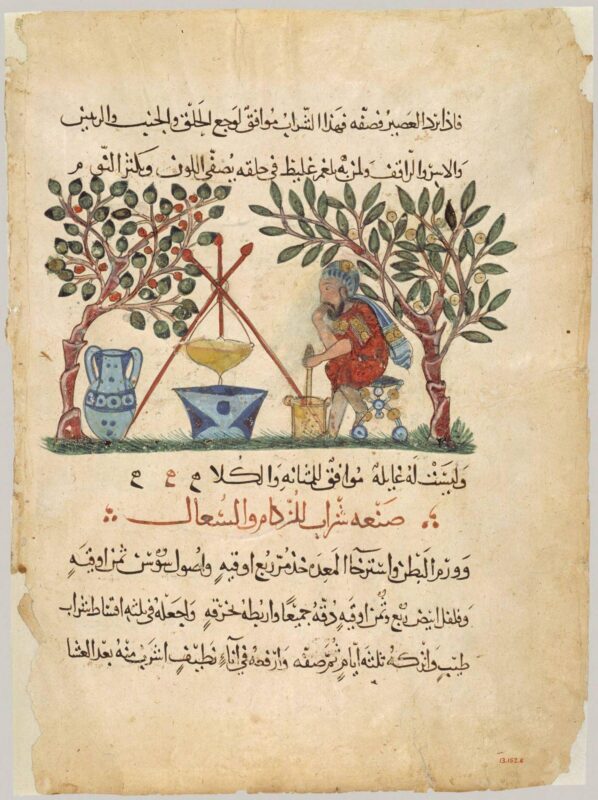

La botánica andalusí: una ciencia entre la observación y la experiencia

La visita dedicó un amplio espacio a la botánica andalusí, una disciplina que floreció entre los siglos VIII y XV y que combinaba observación, cultivo y recopilación de conocimientos. Agrónomos como Ibn Wāfid, Ibn Baṣṣāl, al-Ṭignarī o Ibn al-ʿAwwām elaboraron tratados en los que describían el cuidado de las plantas, su aclimatación y sus múltiples usos, desde la alimentación hasta la medicina, la cosmética y la perfumería.

En el parque del emir Mohamed I, muchas de las especies presentes comparten propiedades farmacológicas y aromáticas. Por ejemplo, el arrayán (Myrtus communis) aparece citado en casi todos los tratados agronómicos andalusíes. Sus hojas y flores se empleaban en perfumería, jarabes para regular el tránsito intestinal y tonificar el estómago, así como en preparados para mareos. El aceite de arrayán se utilizaba para evitar la caída del cabello, y el jugo de sus bayas se consideraba un antídoto contra la picadura de tarántulas y escorpiones. Además, se plantaba junto al granado por considerarse que “simpatizaban”, según Ibn Luyūn.

El ciprés (Cupressus sempervirens) se valoraba por sus usos ornamentales y prácticos. Se plantaba alrededor de huertos para embellecerlos y, al mismo tiempo, sus ramas y virutas se utilizaban para ahuyentar insectos o evitar que la harina se agusanara. Su madera y hojas también servían para elaborar remedios y productos cosméticos, siguiendo la tradición médica basada en los cuatro humores de Hipócrates.

La salud de humanos y plantas estaba basada en la teoría de los humores, propuesto por Hipócrates (s. V a.C.). Según esta teoría, originaria del mundo grecolatino, el cuerpo de un ser vivo estaba formado por cuatro fluidos, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado de un exceso o déficit de alguno de estos cuatro líquidos o humores.

Los árboles frutales, como el olivo y la higuera, combinaban el valor alimentario con aplicaciones prácticas y medicinales. Del olivo se obtenían aceitunas y aceite, esenciales en la alimentación, la iluminación, la preparación de ungüentos y como conservante natural. La higuera proporcionaba frutos frescos o secos y sus hojas se utilizaban para envolver otros alimentos, mientras que su látex servía para tratar verrugas, ablandar carnes para cocinarlas o elaborar queso de higuera. Los textos de Ibn Baṣṣāl y al-Ṭignarī detallan técnicas de cultivo, injertos y cuidados específicos que aseguraban la productividad de estas especies.

Otras plantas, como la lavanda, el romero o las rosas antiguas, se utilizaban principalmente en perfumería, como insecticidas o en infusiones, y sus flores y hojas tenían aplicaciones culinarias y medicinales. Por ejemplo, el aceite esencial de lavanda se usaba para perfumar espacios y como insecticida, mientras que el romero tenía propiedades aromáticas y antisépticas, además de un uso práctico como conservante de carnes.

Finalmente, especies ornamentales como el granado, con sus flores dobles llamadas “balaustra”, y el lirio azul, se valoraban por su belleza, aroma y también por sus aplicaciones medicinales. El granado era símbolo de fertilidad y salud, y sus flores se empleaban para tratamientos dentales, mientras que el lirio azul se utilizaba en cocidos y aceites para dolores lumbares y afecciones hepáticas.

«¡Oh habitantes de al-Ándalus, qué felicidad la vuestra al tener aguas, sombras, ríos y árboles! El Jardín de la Eterna Felicidad no está fuera de vosotros, sino en vuestra tierra; si yo pudiera elegir, es este el lugar el que escogería. No creáis que mañana entraréis en el Infierno. ¡No se entra en el infierno después de haber estado en el Paraíso!». Ibn Jafaya (ss. XI – XII).

Todas estas prácticas muestran cómo la botánica andalusí entendía las plantas como recursos multifuncionales, capaces de proporcionar alimento, salud, protección, belleza y soluciones prácticas para la vida diaria. El itinerario del parque del emir Mohamed I permite redescubrir ese legado, recordándonos que lo que hoy percibimos como flora cotidiana fue, en su momento, un verdadero laboratorio de conocimiento.

Valorar nuestro patrimonio

La actividad, guiada por especialistas de la FUNCI, ofreció al público una oportunidad para aprender sobre cómo el conocimiento andalusí contribuyó al desarrollo agrícola y botánico de la península.

Desde la Fundación agradecemos a todas las personas que participaron, por su interés, curiosidad y entusiasmo. Su presencia contribuye a seguir dando vida a este espacio y a fomentar la apreciación de nuestro patrimonio histórico y natural. Con el objetivo de seguir acercando este legado a la ciudadanía, a partir de 2026 esta visita etnobotánica se ofrecerá de manera regular, permitiendo que más personas puedan disfrutar y aprender sobre nuestro patrimonio natural.

This article is available in English.