Nieves Paradela Alonso

(Profesora titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.)

Nota editorial: este artículo fue publicado originalmente en 2011, en el libro De Maŷrit a Madrid: Madrid y los árabes, del siglo IX al siglo XXI, ed. de Daniel Gil-Benumeya, Madrid: Casa Árabe/Lunwerg, 2011. Lo reproducimos aquí con permiso de la autora.

En los siglos XVII y XVIII se produjo un amplio y continuado contacto diplomático entre Marruecos y España. Las más de las veces fue debido a previos conflictos bélicos por las plazas de Ceuta Melilla, el peñón de Alhucemas o Larache, que terminaban resolviéndose con la firma de tratados de paz o amistad bilaterales que solían incluir algunos otros puntos de carácter económico. Este trasfondo diplomático es el que explica la visita a España de tres viajeros marroquíes —con rango de enviados del sultán o embajadores todos ellos— que negociaron con los monarcas Carlos II, Carlos III y Carlos IV sendos tratados bilaterales que en muchos casos fueron luego ratificados en las respectivas cortes marroquíes, adonde viajaron expertos y diplomáticos españoles. Tal vez el más famoso de todos ellos fue Jorge Juan, que presidió la embajada que ratificó en Marrakesh en 1767 el Tratado de Paz, Comercio, Navegación y Pesca firmado por Carlos III ante uno de nuestros viajeros, el embajador Ibn Mahdi al-Gazzal, en 1766.

Los tres viajeros a los que nos referimos fueron, por orden cronológico, Abd al-Wahhab al-Gassani (ante Carlos II, en 1690), Ahmad ibn Mahdi al-Gazzal (ante Carlos III, en 1766) y Muhammad ibn Uthman al-Miknasi (ante Carlos III, en 1779-1780). Este último embajador hizo un segundo viaje a España, donde permaneció unos meses entre 1791 y 1792, primero realizando gestiones diplomáticas ante Carlos IV y luego siendo protegido por el monarca español cuando las tensiones sucesorias que acontecían en Marruecos amenazaron su estatus diplomático e incluso su vida. Finalmente regresó a Marruecos y el mismo año de su muerte (1799) se firmó con su ayuda un último tratado de paz entre los dos estados vecinos.

Pero, aunque de esta última y turbulenta estancia, al-Miknasi no dejó constancia escrita, sí lo hizo de la anterior —un texto titulado El elixir para la liberación de los cautivos—[1] que, sumado al de al-Gassani (El viaje del embajador para la liberación de los cautivos)[2] y al de al-Gazzal (El libro del resultado del esfuerzo en la paz y la guerra),[3] constituyen en su conjunto una documentación de primera mano sobre la España del XVII y del XVIII, pero sobre todo una fuente primordial para conocer la visión que en Marruecos se tenía entonces sobre España.[4]

Todos estos viajeros entraron en la península por el sur y, aunque la lentitud de los carruajes en los que se desplazaban les permitió ver, conocer y luego describir con gran precisión el paisaje meridional y las ciudades y localidades andaluzas, lo cierto es que su destino primordial era Madrid, y a esta ciudad —y en menor medida a su provincia— dedicaron la mayor cantidad de páginas de sus respectivos libros de viaje.

Si la razón concreta de su visita a España podía diferir en sus detalles, en todos los casos la negociación de los acuerdos pasaba por la presentación a la Corona española de documentos en los que la aceptación del tratado se condicionaba a la entrega por parte española de prisioneros musulmanes cautivos en distintas provincias españolas (Madrid, Segovia o Mallorca, por ejemplo) y de un cierto número de libros árabes conservados en diferentes bibliotecas del país. La importancia del primer punto citado explica el título que eligieron para rotular sus obras dos de los viajeros.

Aunque la negociación concreta no se llevara a cabo directamente con los monarcas, sino con los ministros respectivos, la narración de la primera entrevista con los reyes españoles adquiere en estos libros una importancia excepcional. Los embajadores revisten su persona en tales circunstancias de un boato especial y enfatizan su rango de representantes de un Estado fuerte —si comparamos a Marruecos con el resto de países árabes convertidos en su gran mayoría en simples provincias otomanas, desde luego lo era— situado al mismo nivel que el de la todavía potente Monarquía española.

Al-Gassani entrega la documentación directamente a Carlos II en Madrid, pero cuando al-Gazzal entra en la capital española, acababa de fallecer la madre de Carlos III (doña Isabel de Farnesio) y, pasados unos días, la recepción se celebra en los palacios de La Granja. Así describía al-Miknasi su primera entrevista con el monarca, acontecida en El Pardo:

Atravesamos la primera puerta y nos encontramos con un grupo de sus nobles. Todos se pusieron en pie y, quitándose los sombreros, nos dieron la bienvenida. […] Finalmente entramos en un salón abovedado y vimos al monarca en pie, a su derecha una mesa revestida de brocados, y rodeado de los ministros, nobles y principales de su reino. Se quitó el sombrero[5] y entonces yo me aproximé a saludarlo según nuestra ley y costumbre. Él expresó un gran contento y me preguntó por nuestro sultán, el emir de los creyentes.[…] Luego saqué yo los escritos sultaníes y tras ponérmelos en la cabeza y besarlos se los entregué a él quien los cogió con ambas manos. (Al-Miknasi, pág. 86.)

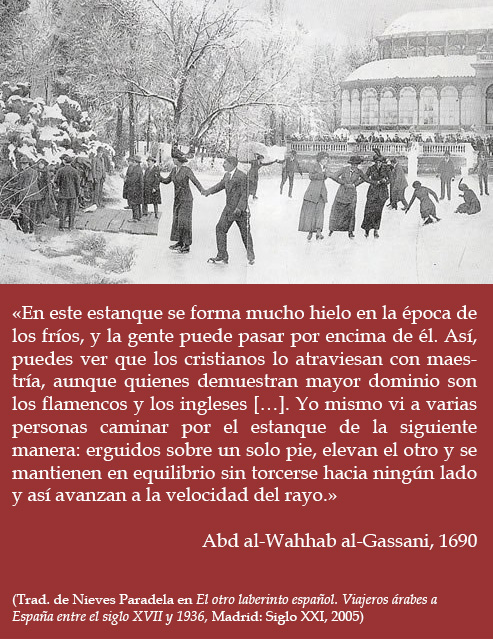

Los embajadores residieron durante su estancia en Madrid en el Palacio del Buen Retiro, una dependencia situada dentro de lo que fue el impresionante complejo del real sitio, hoy ya destruida. Así pues, y ya que el tiempo que pasaron en Madrid no fue breve, todos ellos tuvieron ocasión de conocer bien el enclave: pasearon por sus jardines, admiraron el Gabinete de Historia Natural (situado aún por entonces en el Palacio del Buen Retiro), la Fábrica de Tapices, el Museo de la Guerra o las distintas Casas de Oficios. Como al-Gassani vivió en Madrid un frío invierno, pudo admirarse del paisaje de un estanque helado:

En este estanque se forma mucho hielo en la época de los fríos, y la gente puede pasar por encima de él. Así, puedes ver que los cristianos lo atraviesan con maestría, aunque quienes demuestran mayor dominio son los flamencos y los ingleses porque, al estar situados sus países en el norte, hay allí mucha nieve y mucho hielo, especialmente en los ríos. […] Yo mismo vi a varias personas caminar por el estanque de la siguiente manera: erguidos sobre un solo pie, elevan el otro y se mantienen en equilibrio sin torcerse hacia ningún lado y así avanzan a la velocidad del rayo. En el tiempo de las heladas van al estanque muchas personas para verlo y recrearse, y así es posible ver coches llenos de hombres y de mujeres. Pero en el verano, que es la época en la que reside allí el monarca, sólo puede entrar quien recibe autorización expresa. (Al-Gassani, pág. 59.)

También dentro del Retiro se encontraba la Real Fábrica de Porcelana, una institución que Carlos III había hecho fundar en Capodimonte cuando aún era rey de Nápoles y que luego trajo a Madrid al acceder al trono español. Al-Gazzal y al-Miknasi la nombraron en sus textos como «la Casa de la China» (dar al-Shina), tal como era popularmente conocida en Madrid e hicieron detalladas descripciones del proceso de fabricación de la porcelana y de las piezas expuestas. La fábrica estuvo situada en lo que hoy es la plaza del Ángel Caído y ya no hay prácticamente restos de ella.

La colección de ingenios mecánicos de Carlos III (relojes, cajas de música, figuras de animales o humanas dotadas de movimiento) que les fue mostrada a los dos últimos embajadores fue, lógicamente, objeto de minuciosas y admirativas descripciones en sus libros. La calidad y originalidad de las piezas despertaría, sin duda, su curiosidad, si bien ninguno de ellos mencionó que en la cultura islámica medieval (tanto en al-Andalus como en Oriente) hubo artesanos que destacaron en la fabricación de ingenios semejantes. El interés de al-Gassani se concentró, sin embargo, en una figura escultórica de gran tamaño (la estatua ecuestre de Felipe IV, por entonces situada en el Retiro), de la que se le dijo que poseía una curiosa propiedad de magia simpática:

En este parque hay una ancha columna de mármol sobre la que descansa la figura de un gran caballo de bronce que, soportado sobre sus patas traseras, lleva encima una silla de montar sobre la que está la figura de Felipe IV, padre del actual monarca, llevando un bastón en la mano.[…] Se dice que en la época de celo de los caballos, traen a la yegua a la que quieren hacer procrear y la colocan delante de la estatua del caballo al que hacen hacer un chirrido y un ruido semejantes a un relincho. En ese momento, traen al macho que cubre a la hembra para que de ésta nazca un caballo semejante al de la estatua. (Al-Gassani, pág. 59.)

Cuando, años después, el nuevo embajador al-Miknasi llegara a Madrid y preguntase por este curioso artilugio (del que sabría por la lectura de la obra de su antecesor), nadie de sus interlocutores españoles supo darle noticia fidedigna de él.

Las autoridades españolas quisieron agasajar a los embajadores, invitándolos a presenciar corridas de toros —como se ve, el tópico de lo español no es cosa de hace sólo un par de siglos—, cosa que todos ellos hicieron y narraron con detalle en sus escritos. Son párrafos —de larga extensión por lo general— extremadamente curiosos en los que se observa el interés por narrar cada uno de los pasos de la lidia pero también la dificultad en encontrar el término preciso para referirse a los distintos útiles empleados en la faena. Todos los viajeros tuvieron que relatar, además de la muerte del toro, la mucho más sangrienta de los caballos (algo habitual por entonces) y, aunque el espectáculo no pareció haberles gustado en demasía, sólo hallamos en al-Gazzal una tímida expresión de condena:

Cuando fuimos preguntados, para tranquilizarlos, consideramos buena esta diversión suya, aunque nuestra opinión era la contraria, ya que el martirio de los animales no está permitido ni por la ley coránica ni por la natural. (Al-Gazzal, pág. 20.)

Fuera de la capital madrileña, El Escorial fue la segunda localidad más destacada en los escritos de los embajadores, y ello debido a la existencia en ella del monasterio de San Lorenzo. No se trataba sólo de la belleza y monumentalidad del edificio —algo destacado por todos los viajeros de los que tratamos-, sino de una circunstancia mucho más preciada para ellos: su contenido en manuscritos árabes.

Recordemos que la misión diplomática que motivó su visita a España llevaba aparejada en todos los casos la obligación del rescate de prisioneros musulmanes cautivos en distintos presidios españoles, y de la entrega de varios manuscritos árabes —asunto éste más complejo de evaluar, pues se hace difícil saber si se trataba de una exigencia ineludible o de un acto meramente simbólico y de cortesía, que ellos sin embargo revistieron de obligatoriedad para la firma de los pactos— que, por similitud con el punto anterior, los embajadores describieron también como rescate, cultural esta vez. Porque, en su óptica, el monasterio escurialense era otra suerte de presidio donde reposaban, no hombres o mujeres privados de libertad, sino «libros de los musulmanes» —así los nombraron—, arrebatados a sus legítimos propietarios, retenidos en las estanterías y vitrinas de la magnífica biblioteca y, por ende, precisados de liberación igual que seres de carne y hueso.

Es posible que las autoridades españolas regalasen a los embajadores algunas obras árabes —sin duda bastante menos que las que ellos dijeron haber «rescatado»—, y que, como muestra la documentación histórica española, el prior del monasterio hubiera dado órdenes de ocultar las más valiosas (coranes sobre todo) para evitar reclamaciones expresas de los embajadores, aunque lo más sorprendente a este respecto es el origen que los viajeros atribuyeron a los fondos árabes referidos.

Negando toda evidencia histórica —que ellos, mejor que nadie, conocerían bien—, los embajadores atribuyeron a los manuscritos allí depositados un lejano e irreal origen andalusí, en vez de relatar el suceso de la captura de la biblioteca personal del sultán Muley Zaydan por la armada española en 1612. La única razón que podría explicar esta falsa atribución, sería la renuencia de los embajadores a reconocer por escrito la infamante captura y la ineficacia posterior del Estado marroquí en la reclamación y recuperación de lo perdido.

Al-Gazzal y al-Miknasi tuvieron además la posibilidad de conversar con Miguel Casiri, de quien conocerían de primera mano el desarrollo de sus trabajos para la catalogación del fondo árabe de la biblioteca escurialense.[6]

Si bien el propio estatus diplomático de los embajadores —y la época en la que viajaron— les privó de un conocimiento directo de la ciudad madrileña y de sus gentes, lo cierto es que no faltan en sus relaciones de viaje apuntes sobre la primera impresión que tuvieron de la capital:

Es una ciudad extremadamente grande, monumental, urde de orbes de toda España. Está construida sobre un altozano y a sus puertas corre el río Manzanares, de soberana belleza. En sus orillas han plantado altos almeces o especies parecidas de árboles que dan sombra a quienes salen a recorrer las orillas del río en sus coches o, a pie, quien no tiene.

Al entrar en la ciudad vimos a multitud de gentes que nos salían al encuentro y, de esta forma, anduvimos por amplias avenidas viendo que sus casas son altas, de cinco o seis pisos cada una. Cada casa tiene ventanas que dan a la calle, están acristaladas y tienen rejas de hierro. Sus mercados están llenos de gentes de oficios, industria y comercio, y la mayor parte de los vendedores son mujeres. (Al-Miknasi, pág. 83.)

A veces, los datos son mucho más breves pero sumamente precisos:

La anchura de las calles de la ciudad es de más de cuarenta pasos. (Al-Gazzal, pág. 50.)

El número de coches que hay en Madrid es de diez mil, y cada uno está tirado por seis mulas. (Al-Miknasi, pág. 105.)

El contacto personal de los embajadores con los españoles quedó reducido a la corte y a la nobleza —de cuyas fiestas organizadas para agasajarlos dieron cumplida y admirada cuenta en sus obras de viaje—, mientras que el común de la gente sólo desempeñó en las mismas el secundario papel de espectadores del exotismo y espectacularidad de los cortejos marroquíes:[7]

Estuvimos en Madrid poco más de un mes y durante todas las tardes de nuestra estancia se reunían debajo del palacio en el que nos alojábamos hombres, mujeres y niños, deseando vernos. Entonces nos asomábamos y movíamos las manos dos o tres veces, lo que en su costumbre significaba devolverles el saludo y permitirles que se fueran. Armaban gran alboroto, y luego se iban contentos y alegres. (Al-Gazzal, pág. 50.)

Y, sin embargo, esta falta de contacto directo con la gente común no significó ningún desinterés hacia las formas de vida y de organización social de un país que a ellos, marroquíes, les importaba en muy alta medida y no sólo por los habituales contenciosos bélicos o políticos entre los dos Estados, sino por tratarse de la nación europea más próxima cuyo modelo de desarrollo —todavía fuera de contextos coloniales que no tardarían en llegar— podía ser imitado en cierta medida.

Así, y recurriendo sin duda a un amplio conjunto de informantes, estos viajeros incluyeron en sus libros unas detalladísimas descripciones sobre el funcionamiento de los mercados, los hospitales, el correo, la prensa o ciertas costumbres judiciales. Valga este ejemplo:

En España hay innumerables hospitales, pues sólo en Madrid se cuentan catorce, todos grandes, limpios y provistos de todo lo necesario en camas, comidas, bebidas, medicamentos y personal. […] Entré en varios hospitales donde vi abundantes provisiones y numerosos depósitos llenos de aceite, vinagre, bebidas y alimentos. […] Cada hospital tiene un médico que vive en una casa cercana, y se le paga su alquiler y todos sus alimentos y gastos para que esté siempre presente y se despreocupe de ganarse la vida. Los frailes de esta orden, fundada por san Juan, son los que más se ocupan de los enfermos. (Al-Gassani, pág. 63.)

No menos interés dedicaron a las diversas industrias españolas (de porcelana, cristal, textiles, tabaqueras…) y a toda la estructura eclesial española: ritos, costumbres, ceremonias que les resultarían tan extraños y sorprendentes como los suyos a los viajeros de la misma época o siguientes.

Muy poco conocidos aún para el lector español —pues todavía carecemos de traducción española fiable de estos tres relatos de viaje—, no es exagerado concluir que los embajadores marroquíes de los que hemos tratado fueron unos excelentes viajeros que plasmaron en sus escritos —con una buena dosis de curiosidad y de buen hacer narrativo— una España necesariamente distinta a la de otros viajeros extranjeros de aquel tiempo, pero no menos acertada y cabal. Sólo por ello, habría que sumar los nombres de al-Gassani, al-Gazzal y al-Miknasi a la nómina de otros tantos viajeros modernos e ilustrados que contaron a sus compatriotas lo que era por entonces nuestro país.

***

Notas

[1] Muhammad ibn Uthman al-Miknasi, al-Iksir fi iftikak al-asir [El elixir para la liberación de los cautivos] (ed. de Muhammad al-Fasi), Rabat: Publicaciones del Centro Universitario para la Investigación Científica. Universidad Muhammad V, 1965. [volver]

[2] Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Gassani, Rihlat al-wazir fi iftikak al-asir [El viaje del visir para la liberación de los cautivos] (ed. de Alfredo Bustani), Tánger: Publicaciones del Instituto General Franco para la Investigación Hispano Árabe, 1940. [volver]

[3] Ahmad ibn Mahdi al-Gazzal, Kitab natiyat al-iytihad fi l-muhadana wa-l-yihad [Libro del resultado del esfuerzo en la paz y en la guerra] (ed. de Alfredo Bustani), Larache: Publicaciones del Instituto General Franco para la Investigación Hispano Árabe, 1941. [volver]

[4] Para un estudio detallado de estos viajes, véase Nieves Paradela, El otro laberinto español. Viajeros árabes a España entre el siglo XVII y 1936, Madrid: Siglo XXI, 2005. [volver]

[5] La acción de quitarse el rey el sombrero ante la presencia de los embajadores es mencionada sin excepción por todos ellos. El símbolo de extremo respeto que ello implicaba (y que los enviados enfatizaron en sus relaciones de viaje que iban a ser leídas por el propio sultán) se acentuaba por el hecho de que en la cultura árabe no se acostumbra a descubrirse la cabeza al entrar en lugares privados o religiosos. Algún viajero musulmán del siglo siguiente (y de alto rango también) tuvo problemas cuando las autoridades eclesiásticas españolas le forzaron a quitarse el sombrero cónico (tarbush) para permitirle la entrada a la mezquita de Córdoba. [volver]

[6] Miguel Casiri fue, además, intérprete en las conversaciones de Ibn Uthman al-Miknasi con el monarca español y con el conde de Floridablanca. En la segunda estancia del embajador (1791-1792), ya reinando Carlos IV, quien desempeñó las labores de interpretación fue —toda vez que Casiri había fallecido en 1791— otro sacerdote maronita libanés, Elías Scidiac, quien heredó el puesto de Casiri en El Escorial. [volver]

[7] Lo que, desde luego, fue cierto. Los madrileños de entonces conocieron los viajes de los marroquíes, y sus ropajes y forma de desplazamiento despertaron su curiosidad. La prensa, además, iba dando cumplida información de estas visitas. Sin olvidarnos de una feliz consecuencia de uno de estos viajes para nuestra literatura: el escritor José Cadalso se inspiró en la figura y en la onomástica del embajador Ibn Mahdi al-Gazzal para componer el personaje de Gazel de sus Cartas marruecas. [volver]